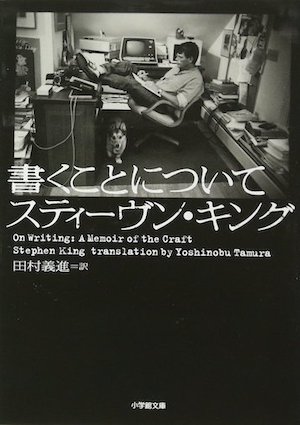

書くことについて:ベストセラー作家から「書くこと」を学べる一冊

本の概要

ベストセラーを次から次へと生み出す、アメリカを代表する作家が、自らの「書くことについて」を解き明かしした自伝的文章読本。ひとりの作家の「秘密」がそこかしこに語られるドキュメンタリー。

読んでみて思ったこと

スティーヴン・キング氏のことは、知りませんでした。しかし、気になったので手に取ってみたら、完全に良書でした。

あと途中で気付いたのですが、この方は「グリーンマイル」という映画の原作を書いた方なのですね。グリーンマイルは大好きなので、驚きました。

下記に僕のハイライトを貼っておきます。多くの学びがある本でした。

僕のハイライト

「何かを書くときには、自分にストーリーを語って聞かせればいい。手直しをするときにいちばん大事なのは、余計な言葉をすべて削ること

ドアを閉めて書け。ドアをあけて書きなおせ。言いかえるなら、最初は自分ひとりのものだが、次の段階ではそうではなくなるということ

アルコールとドラッグを断ったら書けなくなるのではないかと思うと、恐ろしかったが、私は結論を出した。繰りかえしになるが、私の頭はいかれ、すさんでいたが、それでも結論を出さないわけにはいかなかった。タビーといっしょに暮らし、子供たちの成長を見守っていくことができるのなら、書くのをやめてもいい。そのときはそのときだ。

副詞に関しては、これでも私はまだ物わかりがいいほうだと思っている。 噓 ではない。ただし絶対に許せないこともある。会話を説明する地の文で、副詞を使うことだ。それはどんなことがあっても必要最小限にとどめるべきである。できることならゼロにしたほうがいい。確認のために、具体的な例をあげて説明しよう。 「そこへ置いて!」と、彼女は叫んだ。 「かえしてくれよ」と、彼は懇願した。「おれのじゃないか」 「冗談じゃないわ、ジェキル」と、アタースンは言い放った。 この文章では、〝叫んだ〟と〝懇願した〟と〝言い放った〟の三つが、会話を説明する言葉だ。これに副詞を加えるとどうなるか。 「そこへ置いて!」と、彼女は居丈高に叫んだ。 「かえしてくれよ」と、彼は卑屈に懇願した。「おれのじゃないか」 「冗談じゃないわ、ジェキル」と、アタースンは横柄に言い放った。 元の文章に比べて、あきらかに間の抜けた感じがあるはずだ。

作家のなかには、副詞無用のルールをかいくぐるために、動詞にステロイドをたっぷり注入する者がいる。結果はパルプ・フィクションやペーパーバックの書きおろしのお馴染みの文章が一丁あがりとなる。 「銃を降ろせ、アタースン!」と、ジェキルは 凄んだ。 「キスをするのをやめないで!」と、シェイナはあえいだ。 「しつこいやつだな!」と、ビルは吐き捨てた。 これだけはやめてもらいたい。お願いだ。 会話を説明する言葉としては〝言った〟がいちばんいい。〝彼は言った〟、〝彼女は言った〟、〝ビルは言った〟、〝モニカは言った〟で充分だ。この原則を厳格に実践しているのが、作家のラリー・マクマートリーであり、ぜひ熟読玩味 されることをお薦めする。こんなふうに言うと、皮肉のように聞こえるかもしれないが、私はあくまで本気である。マクマートリーは芝生に副詞のタンポポが育つことを決して許さない。話者が感情的にキレそうになっているところでも(実際そういう場面は多くある)〝彼は言った〟、〝彼女は言った〟で押し通す。見習うべきである。

三流が二流になることはできないし、一流が超一流になることもできないが、懸命に努力し、 研鑽を積み、しかるべきときにしかるべき助力を得られたら、二流が一流になることは可能だということだ。

作家になりたいのなら、絶対にしなければならないことがふたつある。たくさん読み、たくさん書くことだ。私の知るかぎり、そのかわりになるものはないし、近道もない。 私は本を読むのがそんなに速いほうではない。それでも、一年に七十冊から八十冊は読む。そのほとんどは小説だ。読みたいから読むのであって、何かを学ぶためではない。たいていは夜、書斎の青い椅子にゆったりと腰かけて読む。繰りかえしになるが、読みたいから読んでいるのであって、小説の技法やアイデアを学ぶためではない。それでも、読めば何かしら得られるものはある。手に取った本にはかならず何かを教えられる。概して優れた作品より、出来の悪い作品からのほうが教わるものは多い。

気にいった文体が見つかれば、それを真似すればいい。何も悪いことではない。子供のころの私もそうで、レイ・ブラッドベリを読めば、レイ・ブラッドベリのように書いていた。何もかもが 瑞々しく、驚異に満ち、ノスタルジアの膜が張ったレンズごしに見たような文体にあこがれていたのである。また、ジェイムズ・M・ケインを読めば、私の文章は歯切れのいい、切りつめたハードボイルド調になった。ラヴクラフトを読めば、それは急にごたごたと飾りたてたものになった。十代のころに書いた短篇は、そういった文体の寄せ集めで、奇妙な味のシチューのようなものだった。そういった他人の文体のブレンドは、自分の文体をつくりあげるために欠かせないものである。真空状態からは何も生まれない。作家は多くの本を読み、それと並行して、たえず自分の作品に手を加え、純度をあげていかなければならない。

信じられない話だが、本をほとんど、場合によってはまったく読まずに小説を書き、それを好きになってもらえると思っている者が、この世のなかには少なからずいる。作家になりたかったが本を読む時間がなかったという言い訳をする者に出くわすたびに五セントずつ貯めていくとしたら、豪華なステーキのディナー代くらいはすぐにできるだろう。ここではっきり言っておこう。読む時間がないのに、どうして書く時間があるのか。単純明快である。

読書は作家の創作活動の中心にある。私はどこにでも本を持っていく。読む機会はいくらでもある。大事なのは、本は一気読みだけでなく、ちびちび読むのも悪くないということを学ぶことだ。

才能は練習の概念を変える。どんなことでも、自分に才能があるとわかると、ひとは指から血が出たり、目が飛びだしそうになるまで、それに没頭する。聞いている者や、読んでいる者や、見ている者がいなくても、それは素晴らしいパフォーマンスになる。ひとはクリエーターとして幸せになる。エクスタシーを感じさえするかもしれない。

毎日、四時間から六時間を読んだり書いたりするのにあてるべしと言えば、けっこう厳しいと思う者もいるだろうが、しかるべき才能があり、それを楽しむことができるのなら、まったく苦にはならないはずだ。

私の日課はじつにわかりやすい。午前中は執筆。午後は昼寝と手紙。夜は読書と家族

一日の目標は十ページ、二千語だ。三カ月なら、十八万語になる。すぐに飽きのくる、つまらない作品でないかぎり、読者が夢中になって読むのにちょうどいい長さだ。日によっては、難なく十ページをこなせることもある。そんなときには、十一時半ごろ机から離れ、レバーソーセージのなかのネズミのように鼻息を荒らげて意気揚々と外の空気を吸いにいく。最近は年をとったせいか、机の前で食事をとり、午後一時半ごろようやく一日分の仕事を終えることが多い。ときには言葉がなかなか出てこず、お茶の時間までもたもたしていることもある。もちろん、それが苦痛というわけではない。私の場合、よほどの急用でもないかぎり、二千語書くまで仕事を切りあげないことにしている。

毎日根気よく仕事を続けるには、何よりもまわりが平穏でなくてはならない。どんな多作家でも、雑音や雑用が絶えない環境下では、筆は思うように走らない。〝成功の秘訣は?〟という質問(愚問だが、避けようはない)に対して、私はいつもふたつあると答える。ひとつは健康であること(一九九九年の夏には道路で車にはねられたが)。もうひとつは夫婦円満である

何を書けばいいのか。それに対しては、ごく大づかみに答えるしかない──書きたいことを書け。なんでもいい。それが真実である

何を書いてもいい。よくないのは、自分がよく知っているものや、好きなものや、愛しているもの(私の場合はECホラー・コミックスやモノクロのホラー映画)に背を向けて、友人や親類縁者やサークル仲間に感心してもらえると思うものに手を出すこと

おおよその場合、ひとに本を買いたいという気持ちを起こさせるものは文学的価値ではない。飛行機のなかで気楽に読めるかどうか、読みだしたらとまらなくなるかどうかである。それを可能にするのは、作中人物の行動や言葉や周囲の状況に対する共感だろう。そこに自分自身の人生や信条に重なるものがあれば、読者は作品に感情移入することができる。このような読者とのつながりは、計算ずくでできるものではない。競馬の予想屋のように市場を分析しても答えは出てこない

書きたいことを書くだけでなく、作家はそこに命を吹きこみ、生活、友情、対人関係、セックス、職業などで個性を形づくらなければならない。わけても重要なのが職業である。読者は職業に強い関心を示す。なぜかわからないが、そうなのだ。あなたがSFファンの配管工なら、どこかの惑星や宇宙船にいる配管工を描いたほうが良い

プロットはどこにあるのかと不思議に思われるかもしれない。答え(少なくとも私の答え)は〝どこにもない〟である。プロットなど考えたこともないと言うのは、一度も 噓 をついたことはないと言うのと同じだ。けれども、どちらもその頻度をできるだけ減らそうとはしている。プロットに重きを置かない理由はふたつある。第一に、そもそも人生に筋書きなどないから。どんなに合理的な予防措置を講じても、どんなに周到な計画を立てても、そうは問屋がおろしてくれない。第二に、プロットを練るのと、ストーリーが自然に生まれでるのは、相矛盾することだから。この点はよくよく念を押しておかなければならない。ストーリーは自然にできていくというのが私の基本的な考えだ。作家がしなければならないのは、ストーリーに成長の場を与え、それを文字にすることなのである。

私は複数の人物(ときにはふたり、場合によってはひとりのときもある)を窮地に立たせ、彼らがどうやってそこから脱出するかを見守っているだけだ。私の仕事は脱出に手を貸すことでもなければ、彼らを安全な場所へ導くことでもない。それはプロットという削岩機を必要とする作業である。私はただ単になりゆきを見守り、それを書きとどめるだけだ

ものを書くのは、金を稼ぐためでも、有名になるためでも、もてるためでも、セックスの相手を見つけるためでも、友人をつくるためでもない。一言でいうなら、読む者の人生を豊かにし、同時に書く者の人生も豊かにするためだ。立ちあがり、力をつけ、乗り越えるためだ。幸せになるためだ

» 書くことについて(著:スティーヴン・キング)書くということは魔法であり、すべての創造的な芸術と同様、命の水である。その水に値札はついていない。飲み放題だ。 腹いっぱい飲めばいい